家づくりは多くの決断と計画が必要ですが、何から手をつけるべきかや、効率的な進め方が常に課題となります。そんなとき、マインドマップを活用することで、次のステップが明確になり、計画全体を振り返ることが可能です。この記事では、マインドマップの効果的な活用方法を紹介し、部屋の配置や予算配分、デザインの方針まで、一元的に整理して成功に導く秘訣をお伝えします。

無料で使える人気サービス>

【動画&音楽 使い放題】

学生限定 Amazon「Prime Student」

【6ヶ月無料】

【音楽聴き放題】

Amazon「Music Unlimited」

【30日間無料】

【本の聴き放題】

Amazon「audible」

【30日間無料】

マインドマップと家づくりの相乗効果

マインドマップは、家づくりのアイデア整理に非常に効果的です。視覚的にアイデアを整理できるため、家づくりの全体像を一目で把握可能です。例えば、部屋の配置やデザイン、予算配分をマインドマップ上で一覧化することで、全体のバランスを保ちながら進行できます。このようにして、家づくりの計画がスムーズに進み、全体的な調整もしやすくなるのです。

マインドマップの基本

何故マインドマップが効果的なのか

マインドマップは、家づくりにおいて「なぜ」つまり目的を明確にするための重要なツールです。この目的を中心に据え、そこから「どうやって」達成するかの手段を広げていくことで、効率的な計画が立てやすくなります。結果として、目的が明確になるだけでなく、家づくり全体が効率的に進行しやすくなるのです。

マインドマップの作成ツール

マインドマップは家づくりの計画段階で非常に有用なツールです。これにより、視覚的に全体像を把握し、複数の要素を効率的に整理することが可能です。この方法を使うことで、家づくりの計画がスムーズに進行し、施主と設計者のコミュニケーションも円滑になります。

マインドマップ作成の仕方

そんなとき、マインドマップを活用すれば、今何をすべきかがすぐに理解でき、時間が経っても現状と過去をしっかりと振り返ることができます。情報の整理に役立つだけでなく、家づくりにおいても計画的に進行するための優れたツールです。この記事では、マインドマップの使い方やその歴史についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

開発者:トニー・プザン

開発者:トニー・ブザン

イギリスの著述家は、メンサの機関誌編集を経て、BBCの教育番組にも関わった経歴を持ちます。彼の代表作『頭が良くなる本』は、1977年に出版され、マインドマップという思考法・図解法を広めました。彼は創造性や記憶力、学習法についての多くの著作を執筆。影響を与えたのは、中世哲学者ライムンドゥス・ルルスで、彼の百科全書的著作『学問の樹』は、知識を有機的に統一する試みが描かれています。

アプリについて

私のマインドマップの活用方法はiPadで思いついた時なんかに書き込んだいしています。せっかく閃いたアイデアなんかを忘れてしまわないようにしています!!このアプリは簡単シンプルで使いやすいですよ。

永遠に未完成であるが故の魅力

マインドマップの提唱者や普及者はさまざまな効用を謳い上げている。

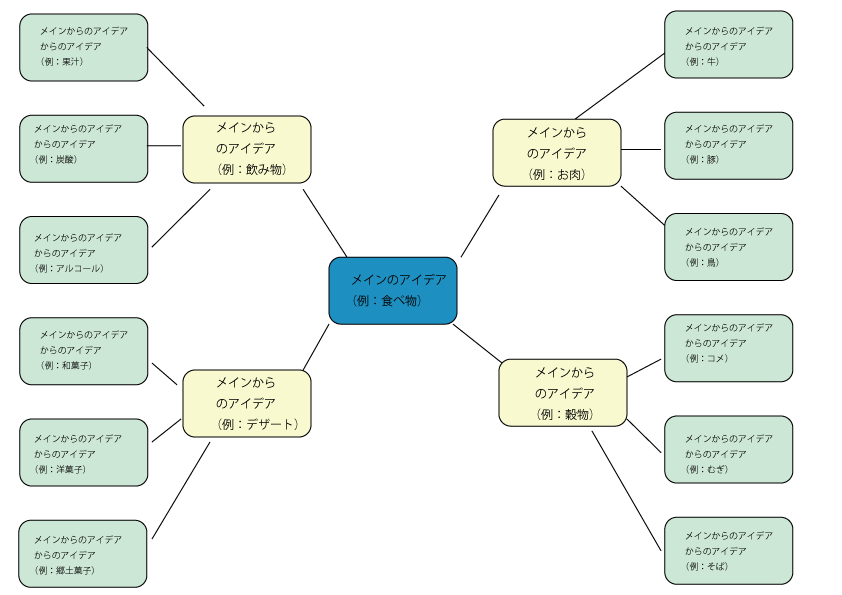

マインドマップは、中心から枝分かれして情報を整理するツールです。全体像を一目で把握でき、要素が増えても全体を見やすくまとめられます。簡単に追加や修正ができるため、アイデアが次々に湧いても、自由に書き足せるのが特徴です。さらに、アイデアのプロセスを記録することで、後で見返して新しい発想を続けやすいという強みもあります。

方法

マインドマップで家づくりを成功させよう

1 マインドマップにするトピックや問題、課題などを選択する。

2 中央に枠無しのイメージを配置し、中心となるトピックを書く。

3 立体的な(幅・長さ・太さや狭さ・高さなどを用いた)図形、表現、そして最低3色以上の色を使って中央のイメージを完成させる。

4 中心に近いところに、”波状”の(もしくは有機的な)イメージを持った太めの枝をつくり、包括的な基本的アイデア (BOIS)か”章の見出し”を枝の上に配置する。

5 BOIsの枝の端からそれよりも細めの線を引き、その上にサポートするデータを配置する。

6 絵やアイコンなどイメージを可能な限りいたるところに配置する。

7 イメージや言葉は同じ長さのライン上に配置する。

8 色を使うことで特定の人・トピック・テーマ・データを表したり、マインドマップをより美しいものにする。

家づくりで考慮すべきポイント

部屋の配置とデザイン

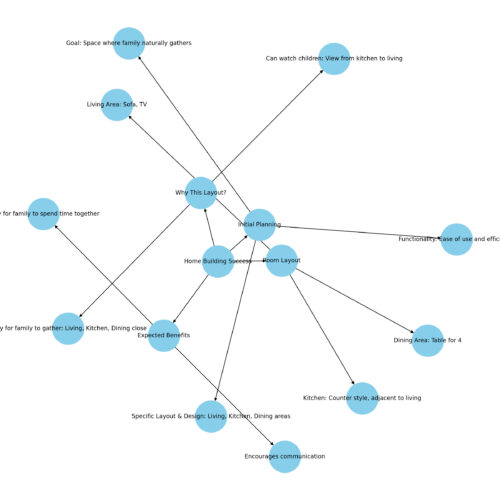

部屋の配置とデザインは、家づくりの初期段階で非常に重要な要素です。これらが全体の雰囲気や機能性(使いやすさや効率性)に大きく影響を与えます。例えば、リビングとキッチンを隣接させることで、家族が自然と集まるコミュニケーションの場を作ることができます。したがって、これらの要素を計画の初期にしっかり考慮することが、家づくりを成功させる鍵となります。

例:オープンフロアプランの家

計画の初期段階

- 目的: 家族が自然と集まる、開放的な空間を作りたい。

- 機能性: キッチン、リビング、ダイニングエリアが一続きになっていることで、家族が自然と集まる場所を作る。

具体的な配置とデザイン

- リビングエリア: ソファとテレビを配置。床には暖かみのあるラグを敷く。

- キッチン: リビングエリアの隣に位置。カウンター式で、リビングと一体感を出す。

- ダイニングエリア: キッチンのすぐ隣に、4人掛けのテーブルを配置。

なぜこの配置か?

- リビング、キッチン、ダイニングが近いことで、家族が自然と集まりやすい。

- キッチンで料理をしながらでも、リビングで遊ぶ子供たちを見られる。

予想される効果

- 家族が一緒に過ごしやすい。

- 会話が自然と生まれ、コミュニケーションが活発に。

このように、部屋の配置とデザインを初期段階でしっかりと考慮することで、家づくりが成功し、家族全員が快適に過ごせる空間を作ることができます。

予算の配分

予算の配分は家づくりの計画段階でマインドマップを用いて「可視化」することが重要です。可視化とは、抽象的な情報を具体的な形で見えるようにする手法です。例えば、建築費や内装費、家具費などをマインドマップで明示することで、予算に合わせた最適な選択が可能になり、無駄な出費を防ぐことができます。

中心ノード: 家づくりの成功

サブノード1: 初期段階の計画

- 目的: 家族が自然と集まる空間を作る

- 機能性: 空間の使いやすさと効率性

- 具体的な配置とデザイン: リビング、キッチン、ダイニングエリアの配置

サブノード2: 部屋の配置

- リビングエリア: ソファ、テレビ

- キッチン: カウンター式、リビング隣接

- ダイニングエリア: 4人掛けテーブル

サブノード3: なぜこの配置か?

- 家族が集まりやすい: リビング、キッチン、ダイニングが近接

- 子供を見られる: キッチンからリビングが見える

サブノード4: 予想される効果

- 家族が一緒に過ごしやすい

- コミュニケーションが活発に

まとめ

マインドマップは、家づくりを成功させるために欠かせないツールです。理由として、マインドマップを使うことで計画性と視覚性が高まり、失敗のリスクを減らせる点が挙げられます。具体的には、成功事例をもとに計画を立てることで、効率よく進行できるのが大きな利点です。マインドマップを活用することで、家づくりの各要素を一目で把握しながら、確実な成功に近づくことができます。

無料で使える人気サービス>

【動画&音楽 使い放題】

学生限定 Amazon「Prime Student」

【6ヶ月無料】

【音楽聴き放題】

Amazon「Music Unlimited」

【30日間無料】

【本の聴き放題】

Amazon「audible」

【30日間無料】